![]()

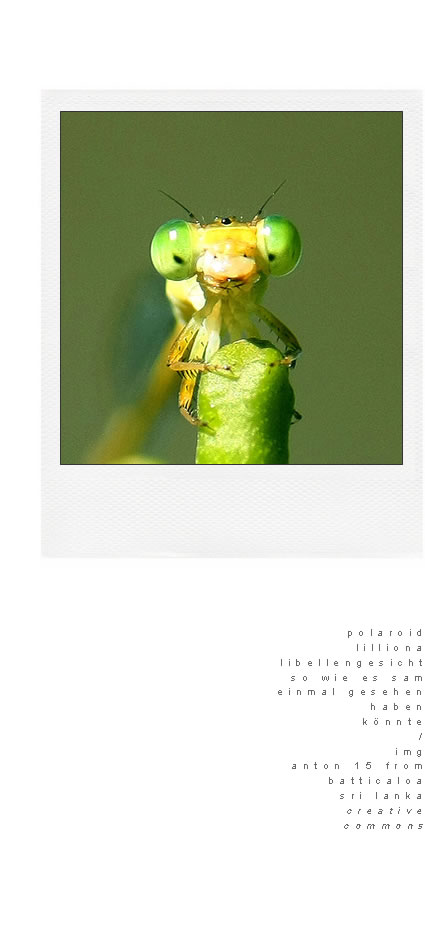

himalaya : 6.51 — Im Columbus Park sitzen Männer im Kreis um einen Stein und spielen mit Karten, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Vom East River her, der nah ist, das Gespräch der Schiffe. In den blattlosen Bäumen kauern kalte Vögel, äußerst langsam öffnen und schließen sie ihre Augen, Häutchen, hell wie von Milch. Ich bin auf dem Weg, Mr. Fefei in seiner Werkstatt Pell Street 8 zu besuchen. Trage die Uhr meines Vaters in der rechten Hosentasche, halte sie fest, halte sie fest. In der Werkstatt ist es dunkel. Eine alte Frau, tief gebückt, führt mich durch den schmalen Raum. Vorsichtig, sehr vorsichtig, als würde sie nie wieder vom Boden kommen, wenn sie einmal stürzen sollte, geht sie durch die stickige Luft dahin. Ein Lungenhummer kreuzt scheppernd unseren Weg. Mr. Fefei sitzt hinter einer Werkbank im Rollstuhl, einem uralten Ding mit Rädern, die so groß sind wie der alte Mann selbst. Ich werde eine Viertelstunde in seiner Nähe verbringen, ich werde ihm erzählen von der Uhr meines Vaters, dass sie nicht stehen geblieben ist, seit er starb, dass ich mir wünschte, sie würde niemals stehen bleiben, die Zeit meines Vaters. Wie, Mr. Fefei, werde ich fragen, könnte es möglich sein, die Batterien der Uhr zu wechseln, ohne sie anhalten zu müssen? Ich werde sehen, wie die zierliche Hand des alten Mannes über den Tisch wandert, um nach der Uhr zu greifen, wie er die Uhr wiegen und wie er sie betrachten wird, von allen Seiten her, wie er ein Hörrohr an das Gehäuse legen, wie er nicken, wie er lachen wird. Seine Frau wird mir einen Tee servieren, einen grünen Tee, einen sehr grünen dampfenden Tee, den ich sicher nicht vertragen und doch trinken werde, während sich Mr. Fefei wieder mit seiner Libelle beschäftigt. Vorsichtig nähert er sich dem Gesicht des wilden Tieres, das zu einem zitternden Röhrchen gefesselt vor ihm liegt, mit einer Pinzette. Alles das wird gleich geschehen, in wenigen Minuten ist wieder Abend geworden. Alte Männer sitzen im Kreis um einen Stein und spielen Karten, die ich noch nie gesehen habe. Vom East River her, der nah ist, höre ich das Gespräch der Schiffe. In den blattlosen Bäumen kauern kalte Vögel, äußerst langsam öffnen und schließen sie ihre Augen, Häutchen, hell wie von Milch. — stop