delta : 0.18 — Wie Wanda gerade wieder einmal glücklich ist, weil ihm sein Freund Joseph ein Buch Peter Nadas’ schenkte, 1305 Seiten: Das Buch der Erinnerung. Wenn man das Buch in die Hand nimmt, wird man vermutlich sagen: Das ist ein schweres Buch. Das Papier scheint dünn zu sein, auch die Schatten der Buchstaben sind gut zu erkennen, so dünn sind die Seiten des Buches, dass das Licht sie zu durchdringen vermag. Wanda hat das sofort bemerkt. Seither nimmt er jede Seite, ehe er zu lesen beginnt, zärtlich zwischen seine Finger, fährt ihre Ränder entlang, legt kurz darauf ein Blatt Papier auf einen Tisch, der sein persönlicher Tisch ist, spitzt einen Bleistift und notiert einen weiteren Satz des Buches der Erinnerung. Winzige, wunderbare Schriftzeichen, akkurat gesetzt. Sobald Wanda am Ende des Satzes angekommen ist, hält er inne, um jedes niedergelegte Wort Zeichen für Zeichen zu prüfen: … hatte ich schon Budaörs erreicht, der Weg dorthin war lang, kurvenreich und dunkel gewesen, eine Art Steilpfad führte hinunter in die Ebene ein umgepflasterter Graben mit gefrorenen Wagenspuren, auf beiden Seiten das dichte Spalier hoch aufgeschossenen Gestrüpps … So arbeitet Wanda Stunde um Stunde voran, er beginnt am Morgen um kurz nach Acht, mittags schläft er von Eins bis Drei, Punkt sechs Uhr abends schließt er das Buch und löscht das Licht über dem Tisch. Vorsichtig verlässt er den Saal, er kann kaum noch sehen. Er sagt, er mache noch dieses eine Buch, aber das hat er schon oft gesagt, seinem letzten Buch folgte ein weiteres letztes Buch, das ihm Joseph schenkte. Joseph ist ein Guter unter den Menschen. Joseph sagt: Solange Du Bücher notierst, solange Du arbeitest, wird Dich niemand fragen ... — stop

Aus der Wörtersammlung: freund

herzgeschichte

![]()

tango : 5.12 — In der vergangenen Nacht hörte ich eine Tonaufnahme, die vor einigen Jahren während eines Spazierganges an der Isar in München aufgezeichnet wurde. Ein herbstlicher Tag. Das Rauschen des Flusses, bisweilen tosende Geräusche, wie ein weiteres Gespräch im Hintergrund. Und Hunde, und Gitarrenmusik immer wieder, und Schritte, nicht die Schritte der zwei Gehenden vor dem Mikrofon, sondern Schritte entgegenkommender Passanten. Wir unterhalten uns über Arme und Beine, Muskeln, Sehnen, Nervenstränge. Einmal beginnt es zu regnen, aufschlagende Tropfen sind auf Schirmen deutlich zu hören. Aber wir verlieren kein Wort über den Regen. Die junge Frau, die an meiner Seite wandert, spricht sehr langsam, macht lange Pausen, manchmal scheint sie nicht mir, sondern dem Wasser zuzuhören. Immer wieder erkundigt sie sich, ob das gut so sei, was sie sage, ob ich eine Geschichte daraus machen könne. Sie will nicht, dass ich ihren Namen wiedergebe: Nenn mich ‚junge Frau‘ oder nenn mich ‚Studentin‘. Manchmal sei sie müde, sagt sie, weil sie bis spät in der Nacht als Platzanweiserin in einem Kino arbeite. Sie sei so müde, dass sie einmal im Präpariersaal am Tisch beinahe eingeschlafen wäre. Das Skalpell sei ihr aus der Hand gerutscht und zu Boden gefallen, da sei sie gerade noch rechtzeitig wieder ganz wach geworden. Der Job wäre aber sehr praktisch, weil sie in den Zeiten der laufenden Filme, manchmal lernen könne, sie führe ihren Taschenatlas immer in ihrer Handtasche mit sich, Notizen und das Skript. Als Kind habe sie ihren Eltern gesagt, dass ihr Herz nicht dort schlagen würde, wo es bei den anderen Kindern üblich wäre. Sie fühlte ihr Herz immer auf der rechten Seite schlagen. Niemand habe sie ernst genommen. Nicht einmal ihr erster liebster Freund habe ihr zugehört, und auch nicht ihr zweiter Freund, der immer an der falschen Stelle sein Ohr an ihre Brust gelegt habe. Der dritte Freund war ein Mediziner gewesen, ein Student, der habe endlich nicht nur nach ihr, sondern auch nach ihrem Herzen an der richtigen Stelle gesucht. Er habe gesagt: Ein Situs inversus, eine Normabweichung. In dieser Sekunde habe sie beschlossen, Ärztin zu werden. — stop

valletta : west street

nordpol : 2.54 — Gestern Abend erreichte mich eine E‑Mail von Georges. Er schreibt: Mein lieber Louis, wie ich durch die Stadt Valletta schlenderte, bemerkte ich in der West Street nahe St. Lucia eine kleine Werkstatt. Sie war düster, aber gerade noch hell genug, dass ich ein Mädchen erkennen konnte, das an einem Tisch saß, sie schien Hausaufgaben zu machen. Ich richtete meine Kamera auf das Mädchen, um es zu fotografieren, da hob sie den Kopf und sah mich an, mit einem freundlichen Blick. Ich fragte, ob ich eintreten dürfe. Es war ein wirklich düsterer Ort, das Licht der Straße erreichte gerade noch den Tisch, auf dem das Schulheft des Mädchens lag, und es war kühl, und es ging ein leichter Wind. In der Tiefe des Raumes erkannte ich einen weiteren Tisch, der von einer Glühbirne beleuchtet wurde, die ohne Schirm von der Decke baumelte. Hinter dem Tisch hockte ein dunkelhäutiger, alter Mann mit weißem Haar. Ich grüßte auch in seine Richtung. Als ich mich gerade herumdrehen wollte, um auf die Straße zurückzukehren, schaltete der Mann einen gläsernen Leuchtglobus an. Ein schönes blaues und gelbes Licht von Meeren und Wüsten strahlte in den Raum, vor dessen Wänden Regale bis zur Decke ragten. Dort warteten weitere Erdkugeln, es waren einige Hundert bestimmt. Ich bemerkte, dass der Mann auf dem Tisch Gläschen mit Farbe zu einer Reihe abgestellt hatte, er selbst hielt einen feinen Pinsel und ein Messer mit einer winzigen Klinge in der Hand. Außerdem ruhte der Globus vor dem Mann auf dem Kopf, vielleicht deshalb, weil er einmal aus seiner Fassung genommen und augenscheinlich herumgedreht worden war, der Südpol befand sich im Norden, der Nordpol im Süden der leuchtenden Kugel, an welcher der Mann mit seinen Werkzeugen arbeitete. Es war eine Arbeit für ruhige Hände. In dem Moment, als ich näher gekommen war, nahmen sie gerade die Entfernung des Schriftzuges Cape Town vor, der selbst auf dem Kopf stehend in das Blau des Meeres jenseits des afrikanischen Kontinentes reichte. Aus nächster Nähe nun beobachtete ich, wie der alte Mann die Spuren, die die Radierung des Schriftzuges erzeugt hatte, mit blauer Farbe füllte. Immer wieder prüfte er indessen den Ton der Pigmente, in dem er eine Lupe in sein linkes Auge klemmte. Er schien weitgehende Erfahrung in dieser Arbeit gesammelt zu haben, seine Hände bewegten sich schnell, es roch nach Terpentin, und der Mann hauchte gegen das Meer, wohl um seine Trocknung zu beschleunigen. Dann begann er zu schreiben, er schrieb Cape Town, er schrieb die Wörter so, dass sie richtig herum vor unseren Augen erschienen. Ich erinnere mich an ein Motorrad, das auf der Straße vorbei knatterte. Das Mädchen hatte seine Schulhefte geschlossen und war ins Licht der Sonne getreten. Plötzlich war es verwunden. — stop

tian’anmen

nordpol : 2.21 — Ich erinnere mich an ein Gespräch vor fünf Jahren mit Din. Ihre leise singende Stimme. Sie sei, als die Panzer kamen, in eine Seitenstraße geflüchtet. Wie sie ihre Augen schloss, wie sie sagte, sie habe keine Menschen mehr gesehen nach kurzer Zeit, einige Freunde nur, die sich an Häuserwände drückten. Die Hand ihrer großen Schwester. Die Druckluft, die auf ihrem kleinen Körper bebte. Aber Menschenstille. Wie sie nach Wörtern suchte, nach Wörtern in deutscher Sprache, die geeignet gewesen wären, zu beschreiben, was sie in dem Moment, da ich auf die Fortsetzung ihrer Erzählung wartete, hörte in ihrem Kopf. Das feine, seltsame Lächeln auf ihrem Gesicht, als sie am Ausdruck meiner Augen bemerkt, dass ich wahrgenommen haben könnte, dass die Bilder, die ich wusste, tatsächlich geschehen waren, das Massaker auf dem großen Platz, stolpernde Menschen, Menschen auf Bahren, zermalmte Fahrräder, der Mann mit Einkaufstüten in seinen Händen auf der Paradestraße vor einem Panzer stehend. Dann die Flucht ins häusliche Leben zurück wie in ein Versteck, das stumme Verschwinden junger Leben für immer. -Du solltest mit Stäbchen essen, sagte Din, das machst Du so, schau! — stop

quallenhautkoffer

ulysses : 3.25 — Ein blauer italienischer Himmel und Wärme, Hitze. Mitte Mai. Über den Sandboden schaukeln müde Eidechsen, zwei Enten sitzen auf einer Parkbank in unserer Nähe im Park. Als wir telefonierten, erinnert sie mich daran, dass sie in einer Grenzsituation lebe. Ich vergesse immer wieder ihr Alter. Sie sei bald vollständig belichtet, reise aber noch viel herum, Koffer werden ihr getragen, mit einem kleinen Rucksack auf dem Rücken, Notizbüchern, einem Notebook. Das Notebook ruht in diesem Moment auf ihren Knien. Sie sucht in der digitalen Sphäre einen Text, an den ich mich erinnern kann. Sie liest mir vor, und ich notiere vom Quallenzimmer. Sie will das Zimmer von meiner Hand in ihrem Notizbuch haben. Ich schreibe langsam. Im Notizbuch finden sich zahlreiche weitere Handschriften, die nicht ihre Handschriften sind. Sie scheint Geschichten zu sammeln, oder Augenblicke des Schreibens. Ich höre meine eigene Geschichte, eine Entdeckung meiner Hände, die von einem freundlichen, hellen Raum erzählen, einem Zimmer von feinster Quallenhaut, einem Zimmer von Wasser, einem Zimmer von Salz, einem Zimmer von Licht. Man könnte dieses Zimmer, und alles, was sich im Zimmer befindet, das Quallenbett, die Quallenuhr, und all die Quallenbücher und auch die Schreibmaschinen von Quallenhaut, trocknen und falten und sich 10 Gramm schwer in die Hosentasche stecken. Und dann geht man mit dem Zimmer durch die Stadt spazieren. Oder man geht kurz mal um die Ecke und setzt sich in ein Kaffeehaus und wartet. Man sitzt also ganz still und zufrieden unter einer Ventilatormaschine an einem Tisch, trinkt eine Tasse Kakao und lächelt und ist geduldig und sehr zufrieden, weil niemand weiß, dass man ein Zimmer in der Hosentasche mit sich führt, ein Zimmer, das man jederzeit auspacken und mit etwas Wasser, Salz und Licht, zur schönsten Entfaltung bringen könnte. — stop

radare

kilimandscharo : 4.18 — Wie nach der Meldung eines Terroranschlages Menschen damit beginnen, ihre Umgebung abzusuchen nach Verdächtigem. M., der in Mitteleuropa lebt, erinnerte sich an L., der morgens im Zug auf dem Weg nach Hause im Koran gelesen hatte. Das war ein kleines Buch gewesen, ein Buch wie aus einer Matchbox, eine Art Minikoran oder etwas Ähnliches. L., die vor langer Zeit ihre Geburtsstadt in Sibirien verließ, befindet sich seit Wochen in einem bebenden Zustand. Sie schläft kaum noch, erzählt, dass sie sich fürchte. Ihre Mutter arbeite in einer Bibliothek der Hafenstadt Odessa. L. sagt, sie vermeide in der Öffentlichkeit laut die russische Sprache zu sprechen, auch mit der deutschen Sprache gehe sie vorsichtiger um, man höre sofort, dass sie aus dem Osten komme. Ein iranischer Freund, Z., der aus seinem Land flüchtete, um nicht in den Krieg gegen den Irak ziehen zu müssen, berichtet, er sorge sich um oder wegen der schlafenden, staubigen Männer am Flughafen, die auf ihre Flüge warteten, zurück nach Bukarest oder Sofia. — stop

am telefon

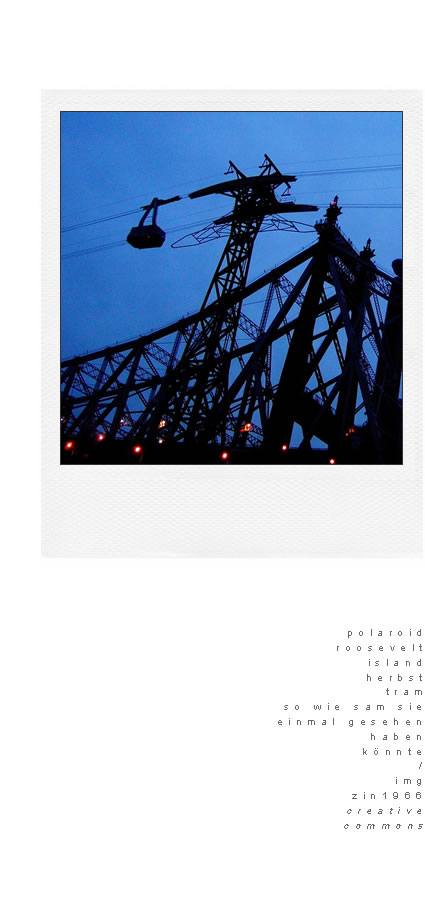

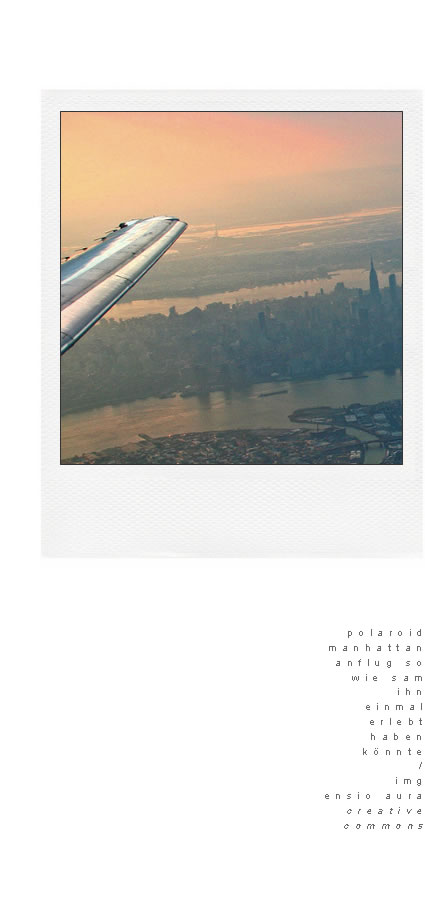

![]()

sierra : 6.05 — Mein Freund Louis erzählte eine Geschichte von einem Mann, dem er vor wenigen Jahren in New York begegnet sein will. Ich werde kurz berichten, obwohl es schon spät geworden ist. An dem Tag, an dem Louis’ Geschichte sich ereignete, wanderte er durch die Stadt ohne Ziel. Manchmal stieg er in einen Zug der Subway und fuhr irgendwohin. Einmal, es war Abend geworden, erreichte er Brighton Beach, aber anstatt den Strand zu besuchen, fuhr er sofort wieder zurück. Das war ein großes Glück gewesen, denn hätte er nur einen oder zwei spätere Züge nach Manhattan genommen, wäre er dem Mann, von dem er mir erzählte, vermutlich nie begegnet. Dieser Mann war ein kleiner, schmächtiger Herr, der breitbeinig vor einer Tür stand und zu telefonieren schien. Er sprach, ohne eine Pause zu machen, mit lauter Stimme Wörter, die Louis nicht verstehen konnte. Als der Zug nach einer halben Stunde Fahrt über den Dächern Brooklyns in den Untergrund tauchte, geschah etwas Seltsames, denn der Mann sprach weiter in sein Telefon, obwohl jede Funkverbindung im Tunnelsystem sofort unterbrochen wurde. Kaum jemand unter den Fahrgästen schien den kleinen Mann zu bemerken. Eine Fünf-Mann-Band betrat den Waggon, sie spielte einen Brasstango, der Zug bebte und der schmächtige Mann telefonierte und lachte und spendete einen Dollar. In der Lexington Avenue, Höhe 63. Straße, stieg der Mann aus, fuhr mit der Rolltreppe in das Zwischengeschoss, stieg zur Straßenebene hinauf und lief weiter nordwärts. Er hatte bis dahin, eine Stunde war seit seiner Entdeckung vergangen, nie aufgehört zu sprechen, und auch jetzt, im Gehen, setzte er seine Rede fort. An der Ecke zur 83. Straße besuchte der Mann eine Pizzeria, auch Louis trat in den düsteren Laden ein. Er hörte dem Mann weiter zu, wie er mit vollem Mund seinen Text vollzog, als könnte er unmöglich aufhören, als würde etwas Schreckliches geschehen, wenn er nur einmal für eine Sekunde eine Pause machte. Bald trat der kleine, sprechende Mann wieder auf die Straße und setzte seinen Weg in Richtung Harlem fort. Es war inzwischen später Abend geworden, die Luft kühler, Menschen saßen entlang der Häuserwände auf Klappstühlen. Um kurz nach Mitternacht plötzlich hielt der Mann an und verstummte. Er stand einige Minuten ganz still. Er schien zu überlegen. Dann legte er das Telefon auf dem Boden ab, drehte sich um und machte sich auf den Weg zurück. Er ging zunächst südwärts über die Lexington Avenue, Höhe der 60. Straße bog er nach links ab, schlenderte langsam zur Tramway – Station, gegen drei Uhr löste er ein Ticket. — stop

emilia nabokov no2

himalaya : 5.15 — Vor längerer Zeit hatte ich von einem Freund erzählt, der den fotografischen Schatten einer Künstlerin via Internet verfolgte. Er arbeitet selbst seit vielen Jahren in digitalen Räumen, beinahe könnte ich sagen, dass er seit vielen Jahren in digitalen Räumen zu existieren scheint. Zahlreiche seiner Arbeiten verbinden sich mit Arbeiten anderer Menschen, weil man auf ihn verweist, weil man auf ihn wartet, auf Texte, auch auf Bilder, Filme, Geräusche, die er aufnimmt, sobald er etwas Interessantes zu hören meint. Mit jeder Minute der vergehenden Zeit wächst sein elektrischer Schatten. Er macht das ähnlich wie eine New Yorker Fotografin, die stundenlang durch die Stadt spaziert und mit einem iPhone all das fotografiert, was ihr ins Auge fällt. Manchmal sind es hunderte Fotografien an einem einzigen Tag, die nur Sekunden nach Aufnahme von ihrem Fotoapparat, mit dem sie gleichwohl telefonieren kann, an das Flickr – Medium gesendet werden. Mein Freund erzählte, dass er den Eindruck habe, die junge fotografierende Frau in Echtzeit zu beobachten, ihr im Grunde so nah gekommen zu sein, dass er kurz vor Weihnachten fürchtete, etwas Ernsthaftes könnte ihr widerfahren sein, weil drei Tage in Folge keine Fotografie gesendet wurde. Am vierten Tag erkundigte er sich mittels einer E‑Mail, die er an Flickr sendete, ob es der schweigsamen Fotografin gut gehe, er mache sich Gedanken oder Sorgen. Man muss das wissen, mein Freund hatte der Fotografin nie zuvor geschrieben, kannte nicht einmal ihren wirklichen Namen, sondern nur ein Pseudonym: Emilia Nabokov No2. Eine halbe Stunde, nachdem die E‑Mail gesendet worden war, erschien, als habe ihm die spazierende Künstlerin zur Beruhigung geantwortet, eine Fotografie ohne Titel. Diese Fotografie erzählte davon, dass sich Emilia Nabokov No2 vermutlich nicht in New York aufhielt, sondern in Montauk, weil auf der Fotografie ein Leuchtturm auf einem verschneiten Hügel zu sehen war, der eindeutig zur kleinen Stadt Montauk an der nordöstlichen Spitze Long Islands gehörte. Im Hintergrund das Meer, und vorn, ob nun mit Absicht oder nicht, ein Fuß in einem Gummistiefel von knallroter Farbe. stop. Es ist jetzt April 2014 geworden. Nach Erscheinen der Fotografie, die den roten Gummistiefel zeigt, wurden von der Künstlerin Emilia Nabokov No 2 weitere 2756 Fotografien gesendet, im Oktober des vergangenen Jahres dann die letzte Aufnahme, seither Stille. — stop

vom nachthausmuseum

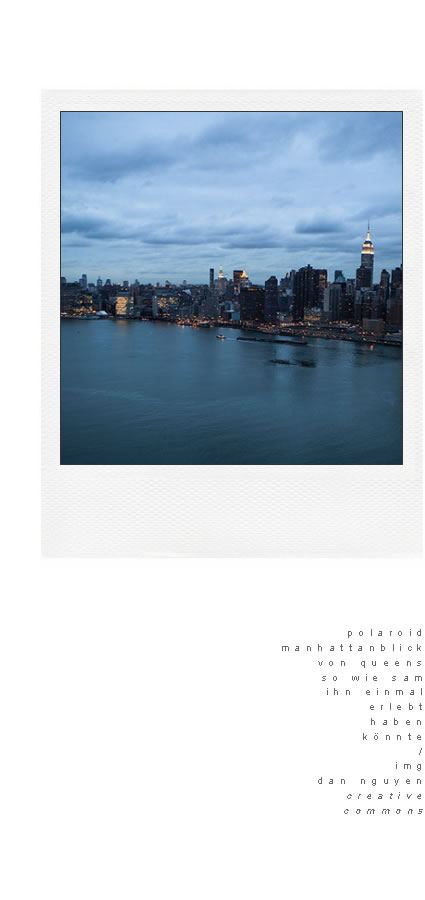

![]()

sierra : 20.14 — Mein lieber Freund, als ich Deinen nächtlichen Brief las von den Geräuschen im Haus, in dem Du wohnst, erinnerte ich mich an eine Geschichte, die ich vor zwei Jahren notierte. Ich stelle mir vor, diese Geschichte könnte Dich interessieren. Wenn Du Fragen haben solltest, wie man als Nachtmensch unter Tagmenschen sinnvoll existieren kann, melde Dich bitte unverzüglich. Dein Louis. ps. > Hier meine Geschichte: Das Museum der Nachthäuser befindet sich am Shore Boulevard nördlich der Hell Gates Bridge, die den Stadtteil Queens über den East River hinweg mit Randilis Island verbindet. Es ist ein recht kleines Haus, rote Backsteine, ein Schornstein, der an einen Fabrikschlot erinnert, ein Garten, in dem verwitterte Apfelbäume stehen, und der Fluss so nah, dass man ihn riechen kann. Während eines Spazierganges, zufällig, entdeckte ich dieses Museum, von dem ich nie zuvor gehört hatte. Es war ein später Nachmittag, ich musste etwas warten, weil, so war zu lesen, das Museum nicht vor Einbruch der Dämmerung geöffnet würde. Es ist eben ein Museum für Nachtmenschen, die in Nachthäusern wohnen, welche erfunden worden waren, um Nachtmenschen artgerechtes Wohnen zu ermöglichen. Als das Museum öffnete, war ich schon etwas müde geworden, und weil ich der einzige Besucher in dieser Nacht gewesen war, führte mich ein junger Mann herum. Er war sehr geduldig, wartete, wenn ich wie wild in mein Notizbuch notierte, weil er überaus spannende Geschichten erzählte von jenen merkwürdigen Gegenständen, die in den Vitrinen des Museums versammelt waren. Von einem dieser Gegenstände will ich kurz erzählen, von einem metallenen Wesen, das mich an eine Kreuzung zwischen einem Gecko und einer Spinne erinnerte. Das Ding war verrostet. Es hatte die Größe eines Schuhkartons. An je einer Seite des Objekts saßen Beine fest, die über Saugnäpfe verfügten, eine Kamera thronte obenauf wie ein Reiter. Der junge Mann erzählte, dass es sich bei diesem Gerät um ein Instrument der Verteidigung handele, aus einer Zeit, da Nachtmenschen mit Tagmenschen noch unter den Dächern ein und derselben Häuser wohnten. Das kleine Tier saß in der Vitrine, als würde er sich ducken, als würde es jederzeit wieder eine Wand besteigen wollen. Das war nämlich seine vornehme Aufgabe gewesen, Zimmerwände zu besteigen in der Nacht, sich an Zimmerdecken zu heften und mit kleinen oder größeren Hammerwerkzeugen Klopf,- oder Schlaggeräusche zu erzeugen, um Tagmenschen aus dem Schlaf zu holen, die ihrerseits wenige Stunden zuvor noch durch ihre harten Schritte den Erfinder der Geckomaschine, einen Nachtarbeiter, aus seinen Träumen gerissen hatten. Ja, zum Teufel, schon zum hundertsten Male war das so geschehen, obwohl man aller freundlichst um etwas Ruhe, um etwas Vorsicht gebeten hatte, nein gefleht, nein geflüstert. Es war, sagte der junge Mann, immer so gewesen damals in dieser schrecklichen Zeit, dass sich jene Tagmenschen, die über geräumigen Zimmern wohnten, sicher fühlten vor jenen Nachtmenschen, die unter ihnen wohnten und mit ihren Schritten die Zimmerdecke niemals erreichen konnten. Aus und fini! — stop

nachts

![]()

delta : 0.18 — Ich bat einen Freund, eine Geschichte zu erzählen vom Glück, als er noch ein Kind gewesen war. Er musste nicht lange überlegen. Er sagte, dass er abends, sobald das Licht in seinem Zimmer ausgeschaltet wurde, heimlich in seinen Büchern gelesen habe. Zu diesem Zweck hatte er eine Taschenlampe unter seinem Kopfkissen versteckt. Er las immer im Sitzen, die Beine verschränkt, Jules Vernes zum Beispiel. Aufregend, nicht nur die Bücher, sondern das verbotene Lesen zur Nachtzeit selbst. Während mein Freund von seinem Glück berichtete, erinnerte er sich, wie sein Bruder, der in demselben Zimmer geschlafen hatte, ihm einmal erzählte, er, der Ältere der beiden, habe zur Sommerzeit wie ein leuchtender Berg ausgesehen, der sich manchmal bewegte. Hin und wieder flackerte das Licht, weil die Kraft der Batterien in der kleinen Lampe zur Neige ging. Man musste dann immer ein wenig warten, bis sich die Batterien wieder erholten. Oft war er in dieser Zeit des Wartens noch im Sitzen eingeschlafen. — stop