remington : 18.05 — Ich träumte, von einer Staten Island Fähre auf das offene Meer hinaus getragen worden zu sein. An Bord des Schiffes waren zahlreiche Menschen gewesen, sie fotografierten einander, manche lasen in einer Zeitung, andere tranken Kaffee aus Pappbechern oder telefonierten. Niemand schien sich zu wundern, dass die Fähre, hinsichtlich einer üblichen Reisedauer von 25 Minuten, nicht landete. Stunden vergingen. Einmal fegte ein Sturm über das Schiff hinweg, hunderte Möwen flatterten kreischend über die Decks. Irgendwann schlief ich ein, und ich träumte, als ich erwachte, eine Frau habe mir gegenüber Platz genommen. Ich meine, mich an ihren Namen erinnern zu können, ich glaube, sie hieß Holly. In diesem Augenblick, als ich die Augen öffnete, transferierte sie einen Text mittels eines Pinsels auf ein quadratisches Blatt Papier, das von mindestens 50 cm Durchmesser gewesen war. Sie trug eine Sonnenbrille sowie einen Sommerhut auf dem Kopf, außerdem ein helles Kleid, auf welchem vereinzelt Kirschen aufgedruckt worden waren, und schwere Wanderschuhe, deren Schnürsenkel sie nicht verknotet hatte. Von einer Sekunde zur anderen Sekunde schlief auch Holly ein, ihr Kopf neigte sich zur Seite, kurz darauf glitt das Papier, das sie beschriftet hatte, von ihren Schenkeln und landete vor mir auf dem Boden, sodass ich lesen konnte, was Holly notierte: Lesemaschine No. 82 / Dachgarten, 75, Greenwich Avenue Manhattan [ Schlüssel : Mrs. M. Linneker — 8. Stock ] > Die Geschichte von den Papiertierchen. Handzeichnung, ca. 68 pt: Man stelle sich einmal vor, Papiertierchen existierten in unserer Welt. Nicht etwa Tierchen, die aus Papier gemacht oder vergleichbarer Ware, sondern tatsächliche Lebewesen, die so ausgedacht sind, dass sie sich zu Formen versammeln, die einer Papierseite ähnlich sind. Weil diese Lebewesen, wie ich sie mir gerade male, sehr klein sein sollten, sagen wir in der Fläche so groß wie die Spitze einer Nadel, würde ein Maschinenbogen von nicht weniger als zwei Millionen Individuen nachgebildet sein. Jedes Papiertierchen, sichtbar ganz für sich nur im Licht eines sehr guten Mikroskops, ist nun von dem Wunsch beseelt, sich mit jeweils vier weiteren Tierchen, die es schon immer kennt, mittels feinster Tentakeln zu verbinden oder zu befreunden, und zwar nur mit diesen, sodass man von eindeutiger Ordnung sprechen könnte, nicht von einer beliebigen Anordnung. Ja, jedes der kleinen Wesen für sich spricht von einem ureigenen Ort, den es niemals vergisst. Sobald alles schön zu einer Seite geordnet ist, werden mit Licht, mit einem Lichtstift genauer, Zeichen gesetzt auf das lebende Papier, indem man leichter Hand wie mit einem Füller schreibt. Wird ein schneeweißes Tierchen berührt vom notierenden Licht, nimmt es sogleich die schwarze Farbe an und verbleibt von diesem Schwarz, bis es von weiterem Licht berührt werden könnte, einem Licht natürlich, das sehr stark sein muss, weil doch der Tag oder jede Lampe das Zeichen der Nacht sofort über die Landschaft der filigranen Körper schreiben würde. Ich hatte, während ich diesem Gedanken noch auf einer gewöhnlichen Computerschreibmaschine folgte, die Idee, dass sie vielleicht alle sehr schreckhaft sind, also zunächst unvollkommen oder wild, dass sie, zum Beispiel, wenn ein Feuerwehrauto in ihrer Nähe vorüber kommen sollte, sofort auseinander fliegen in Panik, sich verstecken, um jedes für sich oder in größeren Gruppen an den Wänden meiner Zimmer zu sitzen. Vielleicht lungern sie auch auf Kaffeetassen herum oder in den Haarblättern eines Elefantenfußbaumes, ja, das ist gut denkbar. Ich werde dann warten, ruhig und gelassen warten, bis sie sich wieder beruhigt haben werden und zurückkommen, sagen wir nach einer Stunde oder zwei. Dann weiter schreiben oder lesen oder denken. Und jetzt habe ich einen Knoten im Kopf, sollte bald einmal wach werden. — stop

Aus der Wörtersammlung: island

rose

sierra : 18.15 — In einem schattigen Laden nahe der Roosevelt Island Tramway Basisstation West wartete ein alter Mann hinter einem Tresen. Er war vermutlich amerikanischer Staatsbürger, aber eher chinesischen Ursprungs. Als ich von dem kleinen Park her, dessen Lindenbäume Kühle spendeten, in den Laden trat, verbeugte sich der Mann, grüsste, er kannte mich bereits, wusste, dass ich mich für Schnecken interessiere, für Wasserschnecken präzise, auch für wandernde Seeanemonenbäume, und für Pralinen, die unter der Wasseroberfläche, also im Wasser, hübsch anzusehen sind, schwebende Versuchungen, ohne sich je von selbst aufzulösen. An diesem heißen Sommerabend kamen wir sofort ins Gespräch. Ich erzählte dem alten Mann, ich würde nach einem besonderen Geschenk suchen für ein Kiemenmädchen namens Rose. Sie sei zehn Jahre alt und nicht sehr glücklich, da sie schon lange Zeit den Wunsch verspürte, wie andere Kinder ihres Alters zur Schule zu gehen, leibhaftig am Unterricht teilzunehmen, nicht über einen Bildschirm mit einem fernen Klassenraum verbunden. Ich glaube, ich war genau zu dem richtigen Zeitpunkt in den Laden gekommen, denn der alte, chinesisch wirkende Mann, freute sich. Er machte einen hellen, pfeifenden Ton, verschwand in seinen Magazinen, um kurz darauf eine Reihe von Spieldosen auf den Tresen abzustellen. Das waren Walzen- und Lochplattenspieldosen mit Kurbelwerken, die der Ladung einer Federspannung dienten. Vor einer Stunde geliefert, sagte der alte Mann, sie machen schauerlich schöne Geräusche im Wasser! Man könne, setzte er hinzu, sofern man sich in dem selben Wasser der Spieldosen befände, die feinen Stöße ihrer mechanischen Werke überall auf dem Körper spüren. Bald legte er eine der Dosen in ein Aquarium ab, in welchem Zwergseerosen siedelten. Kurz darauf fuhr ich mit der Tram nach Roosevelt Island rüber. Das Musikwerk, Benny Goodman, das ich für Rose erstanden hatte, war in das Gehäuse einer Jakobsmuschel versenkt. Die Schnecke lebte, weswegen ich tropfte, weil der Beutel, in dem ich Roses Geschenk transportierte, über eine undichte Stelle verfügte. Gegen Mitternacht, ich war gerade eingeschlafen, öffnete tief in meinem rechten Ohr knisternd eine Zwergseerose ihre Blüte. — stop

über staten island nachts

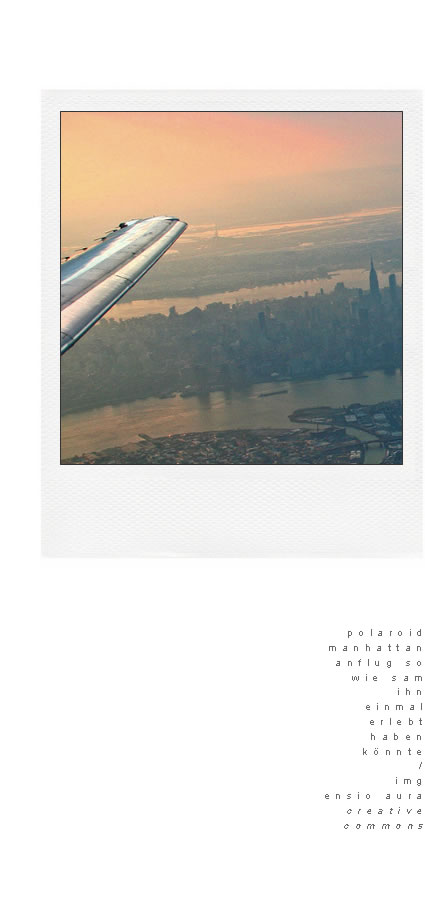

whiskey : 8.28 — Auf der Suche im Internet nach Propellerflugmaschinen, die von Hand zu bedienen sind, entdeckte ich eine Leihstation für Drohnenvögel nahe des St. George Ferry Terminals, und zwar in der Bay Street, Hausnummer 54. Obwohl ich mich in Mitteleuropa befand, musste ich, um Kunde werden zu können, keine weiteren Angaben zur Person hinterlegen als meine Kreditkartennummer, nicht also begründen, weshalb ich den kleinen Metallvogel, sechs Propeller, für drei Stunden nahe der Stadt New York ausleihen wollte. Auch erkundigte sich niemand, ob ich überhaupt in der Lage wäre, eine Drohne zu steuern, seltsame Sache. Ich bezahlte 24 Dollar und startete unverzüglich mithilfe meiner Computertastatur vom Dach eines flachen Gebäudes aus. Ich flog zunächst vorsichtig auf und ab, um nach wenigen Minuten bereits einen Flug entlang der Metrogeleise zu wagen, die in einem sanften Bogen in Richtung des offenen Atlantiks nach Tottenville führen. Ich bewegte mich sehr langsam in 20 Metern Höhe dahin, kein Schnee, kaum Wind. Die ferne und doch zugleich nahe Welt unter mir auf dem Bildschirm war gut zu erkennen, ich vermochte selbst Gesichter von Reisenden hinter staubigen Fensterscheiben passierender Züge zu entdecken. Nach einer halben Stunde erreichte ich Clifton, niedrige Häuser dort, dicht an dicht, in den Gärten mächtige, alte Bäume, um nach einer weiteren Viertelstunde Flugzeit unter der Verranzano-Narrows Bridge hindurchzufliegen. Nahe der Station Jefferson Avenue wurde gerade ein Feuer gelöscht, eine Rauchsäule ragte senkrecht hoch in die Luft, als wäre sie von Stein. Dort bog ich ab, steuerte in derselben Höhe wie zuvor, der Lower Bay entgegen. Am Strand spazierten Menschen, die winkten, als sie meinen Drohnenvogel oder mich entdeckten. Als ich etwas tiefer ging, bemerkte ich in der Krone eines Baumes in Ufernähe ein Fahrrad, des Weiteren einen Stuhl und eine Puppe, auch Tang war zu erkennen und vereinzelt Vogelnester. Es war später Nachmittag geworden jenseits des Atlantiks, es wurde langsam dunkel. — stop

vor montauk

raymond carver goes to hasbrouck heights / 2

![]()

zoulou : 3.55 — Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, warum ich mich gestern, während ich einen Bericht über Untersuchungen der CIA-Folterpraktiken durch Ermittler des US-Senats studierte, an eine kleine Stadt erinnerte, die ich vor wenigen Jahren einmal von Manhattan aus besuchte. Ich las von Schlafentzug, von Waterboarding, von engen, dunklen Kisten, in welche man Menschen tagelang sperrte, von Lärm, von russischem Roulette und plötzlich also erinnerte ich mich an Oleanderbäume, die ich gesehen hatte in Hasbrouck Heights an einem sonnigen Tag im Mai, an ihren Duft, an einen glücklichen Abend am Strand von Coney Island, an ein Jazzkonzert nahe der Strandpromenade. Ich notierte damals: Es ist die Welt des Raymond Carver, die ich betrete, als ich mit dem Bus die Stadt verlasse, westwärts, durch den Lincoln Tunnel nach New Jersey. Der Blick auf den von Steinen bewachsenen Muskel Manhattans, zum Greifen nah an diesem Morgen kühler Luft. Dunst flimmert in den Straßen, deren Fluchten sich für Sekundenbruchteile öffnen, bald sind wir ins Gebiet niedriger Häuser vorgedrungen, Eiszapfen von Plastik funkeln im Licht der Sonne unter Regenrinnen. Der Busfahrer, ein älterer Herr, begrüßt jeden zusteigenden Gast persönlich, man kennt sich hier, man ist schwarz oder weiß oder gelb oder braun, man ist auf dem Weg nach Hasbrouck Heights, eine halbe Stunde Zeit, deshalb liest man in der Zeitung, schläft oder schaut auf die Landschaft, auf rostige Brückenriesen, die flach über die sumpfige Gegend führen. Und schon sind wir angekommen, ein liebevoll gepflegter Ort, der sich an eine steile Höhe lehnt, einstöckige Häuser in allen möglichen Farben, großzügige Gärten, Hecken, Büsche, Bäume sind auf den Zentimeter genau nach Wünschen ihrer Besitzer zugeschnitten. Nur selten ist ein Mensch zu sehen, in dem ich hier schlendere von Straße zu Straße, werde dann freundlichst gegrüßt, how are you doing, ich spüre die Blicke, die mir folgen, Bäume, Blumen, Gräser schauen mich an, das Feuer der Azaleen, Eichhörnchen stürmen über sanft geneigte Dächer: Habt ihr ihn schon gesehen, diesen fremden Mann mit seiner Polaroidkamera, diesen Mann ohne Arme! Gleich wird er ein Bild von uns nehmen, wird klingeln, wird sagen: Guten Tag! Ich habe Sie gerade fotografiert. Wollen Sie sich betrachten? — stop

josephine begegnet louis armstrong

![]()

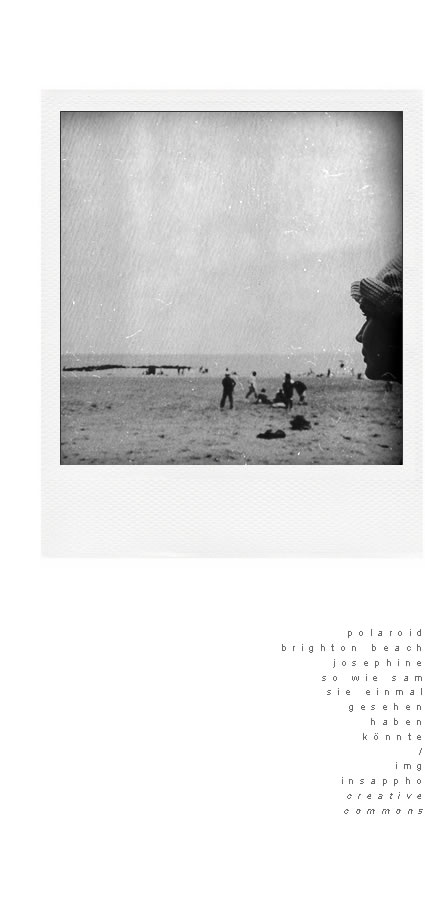

nordpol : 5.02 — Im September des Jahres 2010 fahren Josephine und ich auf der Staten Island Fähre John F. Kennedy spazieren. Ein schwülwarmer Tag. Gewitterwolken, vom Meer her gekommen, hängen tief über der Upper Bay. Die Luft knistert. Möwen umkreisen das Schiff, wie irr stürzen sie immer wieder herab, schnappen nach Passagieren, die auf der Promenade fotografieren, als ob jede einzelne von ihnen bereits von einem Blitz getroffen worden sei. Wir sitzen, unteres Deck, auf einer der Holzbänke der mittleren Reihen. Ich erinnere mich noch gut an die Stimme der alten Dame, wie sie aufgeregt erzählt. An einem ähnlichen Tag im Jahr 1966, sie war noch eine junge Frau gewesen, habe sie an Bord der John F. Kennedy Louis Armstrong beobachtet. Dort, genau dort saß er, sagt sie, und deutet auf eine Bank in der Nähe der Fenster, die an diesem Tag vollkommen leer ist. Ein Fotograf und zwei weitere Männer seien damals um die bedeutende Person herumgelaufen, man habe ihn fotografiert. Ein schöner Mann, sagt Josephine, ein wirklich schöner Mann, und so berühmt. Sie lacht jetzt und macht eine kurze Pause, schaut ostwärts nach Brooklyn hin. Ich war ein junges Mädchen, erzählt sie weiter, und plötzlich saß dort Louis Armstrong, ganz unglaublich, ich war starr vor Schreck gewesen. Er sah müde aus, und er hatte große Füße und war sehr schwarz für meine Verhältnisse, ein wirklich schwarzer Mann, der vornehm gekleidet war und ich glaube, wenn ich mich erinnere, dass sie auf etwas gewartet haben, immerzu sahen sich die Männer um, sie wirkten ein wenig gehetzt, nur Louis Armstrong nicht. Ich glaube, er hat mich damals gesehen, wie ich ihn anstarrte. Ich war erst 26 Jahre alt, und ich war glücklich, diesem Mann persönlich zu begegnen. Seither habe ich immer, wenn ich die John F. Kennedy gesehen habe, an Louis Armstrong gedacht, jedes einzelne Mal. Die alte Dame Josephine erhebt sich, schlendert zu einer der Türen, die auf die Promenade führen. Ich muss ihr schnell folgen, sie kann die schweren Türen mit ihren eigenen Händen nicht öffnen. Draußen Sturm, das Meer schäumt. Riesige Seemöwen, gelbe Augen, sitzen auf der Reling in unserer Nähe. — Ende der Geschichte. — stop

josef

![]()

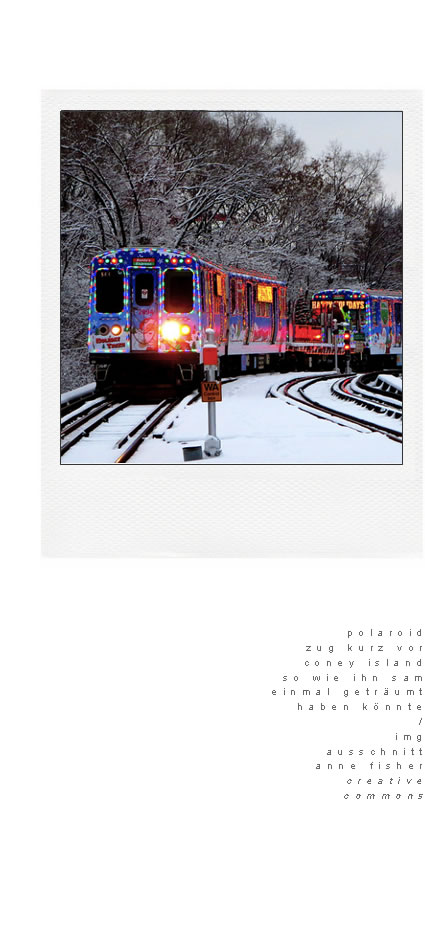

echo : 5.01 — Ich weiß nicht, wie oft ich schon die Treppen in Josefs kleine Wohnung gestiegen bin. Vielleicht einhundertmal in den siebten Stock unters Dach, seit er mich mit der Aufsicht seiner Blumen beauftragte. Als ich gestern am späten Abend die Tür hinter mir schloss, entdeckte ich eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter seines Telefons. Ich war mir nicht sicher, ob ich die Nachricht vielleicht abhören sollte, ich dachte, eine wichtige Nachricht könnte hinterlegt worden sein. Also drückte ich einen Kopf und die Maschine begann alle bisher nicht gehörten Nachrichten abzuspielen, die auf ihr verzeichnet und von mir bis dahin nicht bemerkt worden waren. Rosie erkundigte sich nach Josefs Verbleib, sie waren verabredet, Josef nicht gekommen. Dr. Tauber ließ ausrichten, dass eine Untersuchung für Oktober geplant werden müsse, reine Routine, es war inzwischen Juni geworden. Im Dezember lud Emilie Josef zum Weihnachtssingen in die Schillerschule ein, es ging um ihren Enkel, der in den Chor berufen worden war. Im Januar wurden zwei Botschaften hinterlassen, je ohne eigentliche Nachricht, einmal waren Menschenstimmen zu hören, die Sirene einer Ambulanz, dann eine Stimme, die in englischer Sprache verkündete, dass der nächste einfahrende Zug in Richtung Coney Island fahren würde. Im März wieder Rosies einerseits ärgerliche, andererseits besorgte Frage: Josef, wie geht es Dir? Anfang Mai eine weitere Botschaft, die nur aus Geräuschen bestand, ich glaube, ich hörte das Dröhnen eines Schiffsmotors. Ende des Monats war ein Onkel Josefs gestorben, man bat ihn zu kommen, er sollte sprechen, weswegen man sich drei Tage später noch einmal erkundigte. Im Juni wieder Stadtgeräusche, ein Gewitter im Hintergrund, Stimmen in einer Sprache, die ich nicht kannte. Die letzte Aufnahme, die ich hörte, war von einer ganz besonderen Art gewesen, Glocken waren zu hören, Glocken, wie sie unter den Hälsen von Kühen baumeln. Es war eine sehr lange Aufnahme, kurz bevor sie endete, Josefs Stimme: Kohleralm, Sandwespengesang. — stop

![]()

zwergherzrose

~ : malcolm

to : louis

subject : ZWERGHERZROSE

date : jun 3 14 4.28 p.m.

Es ist vier Uhr nachmittags, ein heißer Tag in New York. Wir sitzen auf dem Promenadendeck, fahren in Richtung Staten Island. Die Flut kommt, der Schiffskörper unter uns zittert. Eichhörnchen Frankie kauert auf einer Bank, als wäre er ein Mensch. Kinder füttern ihn mit Nüssen. Er hält sein Gesicht in den Wind, achtet auf Möwen, die ihn mehrfach attackierten. In seiner Nähe seit zwei Wochen immer wieder anzutreffen, eine junge Frau, auch in diesem Moment ist sie anwesend. Sie kommt am frühen Morgen auf das Schiff, setzt sich an eines der Fenster und beginnt zu lesen. An den Terminals geht sie je von Bord, nimmt ieine andere Fähre, um nach zwei oder drei Fahrten wieder auf der John F. Kennedy zurück zu sein. Frankie mag an ihr Gefallen gefunden zu haben. Er sitzt jedenfalls immer in ihrer Nähe, ohne einen Grund, den wir erkennen könnten, sie hat ihn bisher noch nie gefüttert. Auch beachtet sie ihn kaum, weil sie liest. Einmal durchstöberte Frankie ihre Handtasche, jagte mit einem Bleistift davon. Die junge Frau hatte ihn beobachtet, sie lächelte und folgte ihm mit ihrem Blick. Eine reizende Person. Elegant gekleidet, heute mit einem roten Strohhut auf dem Kopf. Allison hatte sie am dritten Tag ihres Erscheinens einige Stunden lang beschattet. Am Abend folgte sie ihr nach Brooklyn, sie scheint nicht verdächtig zu sein, eine Person, die über Zeit verfügt, die vielleicht Schiffsfahrten mag. Wir notieren sorgfältig ihre Lektüre, gestern noch Carson McCullers Roman Clock Without Hands. Auch kennen wir bereits ihren Namen, wissen, dass ihre Eltern noch leben, welche Schule sie besuchte, sie scheint noch nie in ihrem Leben angestellt gewesen zu sein. Ja, es ist vier Uhr nachmittags an einem heißen Tag in New York. Es ist kaum später geworden. Ein blauer Ball rollt hin und her, als suchte er einen Ausweg. Gestern war ein Mann von Bord gesprungen und wurde gerettet. — Ihr Malcolm / codewort : zwergherzrose

empfangen am

4.06.2014

1948 zeichen

MELDUNGEN : MALCOLM TO LOUIS / ENDE

stonington island

whiskey : 2.32 — Das Labor der Eisbücher, mit dem ich vor wenigen Minuten telefonierte, befindet sich seit zwölf Wochen auf Stonington Island, einer felsigen Gegend am nördlichen Rand des antarktischen Kontinents. Ich habe einen Text transferiert, der in diesen Minuten möglicherweise von feinsten Fräsen in Eisblätter eingetragen wird. Ich stelle mir vor, ein helles Geräusch ist zu vernehmen, in dem ein Roboter äußerst behutsam zu schreiben beginnt. Es geht darum, das Eisblatt nicht zu zerbrechen, das so dünn ist, dass man mit einer Taschenlampe hinter die Zeichen meines Textes leuchten könnte. Es ist kalt, der Wind pfeift um hölzerne Baracken, in welchen hunderte Schreibmaschinen bewegungslos warten, bis man sie anruft. Folgende Geschichte habe ich ins Telefon gesprochen: Draußen, vor wenigen Stunden noch, rauschte Wasser vom Himmel. Aber jetzt ist es still. Es ist eine tatsächlich nahezu geräuschlose Nacht. Die letzte Straßenbahn ist längst abgefahren, kein Wind, deshalb auch die Bäume still und die Vögel, alle Menschen im Haus unter mir scheinen zu schlafen. Für einen Moment dachte ich, dass ich vielleicht wieder einmal mein Gehör verloren haben könnte, ich sagte zur Sicherheit ein Wort, das ich gestern entdeckte: Kaprunbiber. Das Wort war gut zu hören gewesen, meine Stimme klang wie immer. Aber auf dem Fensterbrett hockt jetzt ein Marienkäfer, einer mit gelbem Panzer, sieben Punkte, ich habe nicht bemerkt, wie er ins Zimmer geflogen war. Es ist nicht der erste Käfer dieses Jahres, aber einer, den ich mit ganz anderen Augen betrachte. Ich hatte für eine Sekunde die Idee, dieser Käfer könnte vielleicht ein künstlicher Käfer sein, einer, der mich mit dem Vorsatz besuchte, Fotografien meiner Wohnung aufzunehmen, oder Gespräche, die ich mit mir selbst führe, während ich arbeite. Warum nicht auch ich, dachte ich, ein Ziel. Ich nahm den Käfer, der seine Gehwerkzeuge unverzüglich eng an seinen Körper legte, in meine Hände und transportierte ihn in die Küche, wo ich ihn in das grelle Licht einer Tischlampe legte. Wie ich ihn betrachtete, bemerkte ich zunächst, dass ich nicht erkennen konnte, ob der Käfer in der künstlichen Helligkeit seine Augen geschlossen hatte. Weder Herzschlag noch Atmung waren zu erkennen, auch nicht unter einer Lupe, nicht die geringste Bewegung, aber ich fühlte mich von dem Käfer selbst beobachtet. Also drehte ich den Käfer auf den Rücken und suchte nach einem Zugang, nach einem Schräubchen da oder dort, einer Kerbe, in welche ich ein Messerwerkzeug einführen könnte, um den Panzer vom Käfer zu heben. Man stelle sich einmal vor, ein kleiner Motor wäre dort zu finden, Mikrofone, Sender, Linsen, es wäre eine ungeheure Entdeckung. Gegenwärtig zögere ich noch, den ersten Schnitt zu setzten, es regnet wieder, jawohl, ich werde am besten zunächst noch ein wenig den Regen beobachten, es ist kurz nach drei. – stop

emilia nabokov no2

himalaya : 5.15 — Vor längerer Zeit hatte ich von einem Freund erzählt, der den fotografischen Schatten einer Künstlerin via Internet verfolgte. Er arbeitet selbst seit vielen Jahren in digitalen Räumen, beinahe könnte ich sagen, dass er seit vielen Jahren in digitalen Räumen zu existieren scheint. Zahlreiche seiner Arbeiten verbinden sich mit Arbeiten anderer Menschen, weil man auf ihn verweist, weil man auf ihn wartet, auf Texte, auch auf Bilder, Filme, Geräusche, die er aufnimmt, sobald er etwas Interessantes zu hören meint. Mit jeder Minute der vergehenden Zeit wächst sein elektrischer Schatten. Er macht das ähnlich wie eine New Yorker Fotografin, die stundenlang durch die Stadt spaziert und mit einem iPhone all das fotografiert, was ihr ins Auge fällt. Manchmal sind es hunderte Fotografien an einem einzigen Tag, die nur Sekunden nach Aufnahme von ihrem Fotoapparat, mit dem sie gleichwohl telefonieren kann, an das Flickr – Medium gesendet werden. Mein Freund erzählte, dass er den Eindruck habe, die junge fotografierende Frau in Echtzeit zu beobachten, ihr im Grunde so nah gekommen zu sein, dass er kurz vor Weihnachten fürchtete, etwas Ernsthaftes könnte ihr widerfahren sein, weil drei Tage in Folge keine Fotografie gesendet wurde. Am vierten Tag erkundigte er sich mittels einer E‑Mail, die er an Flickr sendete, ob es der schweigsamen Fotografin gut gehe, er mache sich Gedanken oder Sorgen. Man muss das wissen, mein Freund hatte der Fotografin nie zuvor geschrieben, kannte nicht einmal ihren wirklichen Namen, sondern nur ein Pseudonym: Emilia Nabokov No2. Eine halbe Stunde, nachdem die E‑Mail gesendet worden war, erschien, als habe ihm die spazierende Künstlerin zur Beruhigung geantwortet, eine Fotografie ohne Titel. Diese Fotografie erzählte davon, dass sich Emilia Nabokov No2 vermutlich nicht in New York aufhielt, sondern in Montauk, weil auf der Fotografie ein Leuchtturm auf einem verschneiten Hügel zu sehen war, der eindeutig zur kleinen Stadt Montauk an der nordöstlichen Spitze Long Islands gehörte. Im Hintergrund das Meer, und vorn, ob nun mit Absicht oder nicht, ein Fuß in einem Gummistiefel von knallroter Farbe. stop. Es ist jetzt April 2014 geworden. Nach Erscheinen der Fotografie, die den roten Gummistiefel zeigt, wurden von der Künstlerin Emilia Nabokov No 2 weitere 2756 Fotografien gesendet, im Oktober des vergangenen Jahres dann die letzte Aufnahme, seither Stille. — stop