echo : 22.58 — In dem unterirdisch im Verborgenen liegenden Saal, von dem ich berichte, arbeiten 5756 Menschen. Gerade eben hat die Nachtschicht begonnen. Es ist feucht und warm, 36° Celsius, feiner warmer Regen hängt in der Luft, auch ein Rauschen vielfältiger Stimmen, die flüstern. Man sitzt vor kleinen Tischen, welche mit dem Boden verschraubt worden sind, wie auch die Stühle, auf welchen man arbeitet in allen möglichen Positionen. Über jedem der 5756 Tische befindet sich ein Körbchen, dort ruhen Briefe, die scheinbar endlos von der Decke wie vom Himmel fallen. Beobachtet man nun einen der Tische genauer und für eine gewisse Zeit, wird man bemerken, dass es sich bei der Arbeit der Menschen, die sich im Saal eingefunden haben, um die Arbeit des Brieföffnens handelt, keine körperlich schwere Arbeit, weil die Luft des Saales so feucht ist, dass sich die Briefumschläge in den Händen der arbeitenden Menschen wie von selbst öffnen wollen. Kaum liegen die Eingeweide eines der Briefe flach auf dem Tisch, werden sie fotografiert von allen Seiten her, um sodann wieder in ihren Umschlag gelegt und verschlossen zu werden. Eine Wolke von Klebstoff tritt zu diesem Zweck aus einer Düse, die sich je an der rechten Seite der Tische befindet, eine Art Rüssel, aus welchem kurz darauf ein heißer Luftstrom pfeift. Prüfende Blicke, ist alles so gefaltet und beschriftet wie vor der Öffnung gewesen? Und schon fällt der nächste Brief auf den Tisch, wird geöffnet, belichtet, verschlossen, in Form gepresst, Minute um Minute, ein Brief und noch ein Brief, gelesen wird an anderer Stelle, es ist viel zu warm hier, um noch studieren und nachdenken zu können, rasende Pulse. Da und dort fallen Sand, fallen glitzernde Papierherzen aus den geöffneten Kuverts, Schlüssel, Gebetsketten, Banknoten, Federn, digitale Speicherkärtchen, auf welchen, faszinierend, weitere geheime Schriftstücke zu entdecken sind. – stop / Versuchsanordnung

Aus der Wörtersammlung: seiten

cloud

ulysses : 2.05 — Nehmen wir einmal an, es wäre tatsächlich Montag. Ein stürmischer Tag. Es regnet. Der Wind kommt von Westen her. Ich gehe nach links, ich gehe mit dem Regen, mit Wind im Rücken. Vielleicht habe ich die Maschine, die mich in meiner Abwesenheit besuchte, deshalb nicht gesehen. Sie muss über einen Schlüssel verfügen oder über besonderes Geschick. Sie arbeitete schnell, ich war kaum drei Stunden unterwegs. Ich war am Bahnhof, habe etwas Reis mit Huhn gegessen, spazierte am Fluss, viel buntes Laub, traf eine Freundin, die von einer Reise nach Darjeeling erzählte, von den hölzernen Zügen und vom Schnee, der so überraschend gefallen war, dass sie nach einer Nacht im Schlaf, vor einem Fenster stehend, ihren Augen nicht traute. Wie ich also nach Hause komme, sehe ich auf der Straße Bücher liegen, es waren hunderte Bücher, ein kleiner Berg im Vorgarten, auch in den Kronen der Bäume waren Bücher hängengeblieben. Die Wohnungstür war angelehnt, die Fenster im Arbeitszimmer geöffnet. Inmitten dieses Zimmers stand nun jene Maschine, deren Kommen ich nicht wahrgenommen hatte. Ein letztes Buch war in ihren Griff genommen, rasend schnell blätterte sie von einer Seite zur anderen, fotografierte jede der Seiten, und schleuderte das Buch schließlich mit einer geschmeidigen Bewegung aus dem Fenster. Die Maschine summte leise. Sie verfügte über einen aufrechten Gang wie ein Mensch. Ich hörte ihre Schritte auf der Treppe. Ich schloss die Tür, auch meine wasserfesten Bücher im Bad waren verschwunden, Notizhefte, Zettelsammlung, alles verschwunden an diesem stürmischen Tag, der ein Montag ist. Es regnet. Und der Wind kommt von Westen her. Noch ist es dunkel, noch drei oder vier Stunden wird es dunkel sein. Gegen fünf Uhr werde ich die erste Straßenbahn hören, wie sie sich nähert, wie sie in eine Kurve fährt, ihr Pfeifen, und die Stimmen schläfriger Menschen. — stop

prada

![]()

tango : 5.16 — Die Handtasche, der ich mich in der vergangenen Nacht eingehend widmete, ist rot und weiß und von feinstem Leder. Zwei Fächer sind in ihrem schmalen Bauch zu finden, die man mit Druckknöpfen verschließen kann. In diesem Moment steht die Tasche auf vier metallenen Füßchen vor mir auf dem Schreibtisch, Schulterriemen, Tragehenkel, Außenfächer, ein wirklich ansehnliches Exemplar, das glänzt und leicht ist. Die Tasche wiegt in nicht befülltem Zustand gerade einmal 400 Gramm, so leicht ist diese Tasche, ganz erstaunlich. Nun habe ich Folgendes unternommen, ich habe zunächst in sorgfältigster Weise einen prächtigen Hautballon gefaltet und in das linke Seitenfach der Leichthandtasche abgelegt. Es handelt sich um ein filigranes, flugfähiges Naturprodukt, welches aus der Schwimmblase eines Mondfisches gefertigt wurde. Ein feiner Schlauch, nicht sichtbar auf den ersten Blick, führt vom Hals des Ballons wiederum zu einem Siphon, in dem sich Helium befindet. Ich habe ihn, nach längerer Überlegung, auf der gegenüberliegenden Seite, im zweiten Außenfach der Tasche untergebracht. Er verfügt über ein Ventil, welches unkontrolliertes Ausströmen des Gases verhindert, über einen Verschluss also, der mit einer sanften Fingerbewegung jederzeit geöffnet werden könnte, sodass das Gas im Bruchteil einer Sekunde in den Ballon schießen, das Futteral des Ballons öffnen und die Handtasche mit Auftrieb ergreifen würde. Sollte ich zu diesem Zeitpunkt das Ventil der Tasche öffnen, endete ihr Flug an der Decke meines Zimmers. — Kurz vor fünf Uhr am Morgen. Schon zu spät, um inmitten der Stadt heimlich einen Freiluftversuch unternehmen zu können. Noch etwas schlafen darum, dann eine Spindel mit äußerst feinem, aber zugfestem Faden in der Länge von 100 Metern an der Tasche befestigen, dann wieder Nacht. — stop

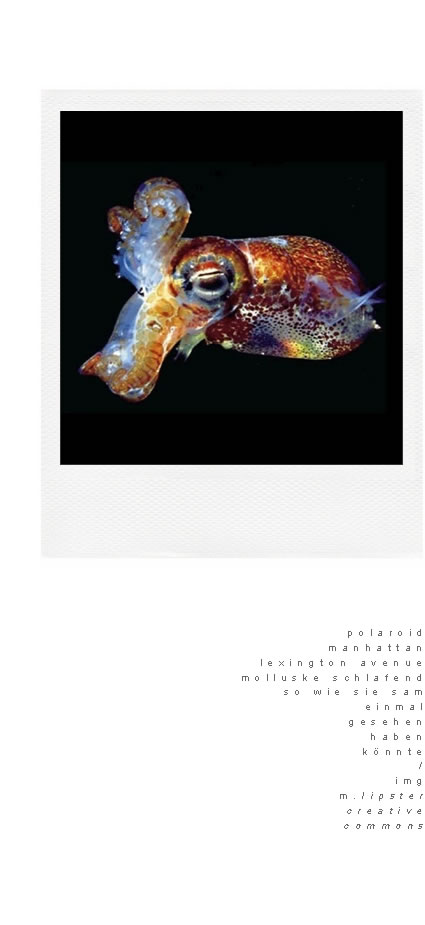

PRÄPARIERSAAL : ein arm

![]()

ginkgo : 0.18 — Pia erzählt: > Manchmal, wenn ich abends nach dem Präparierkurs nach Hause gehe, bemerke ich, dass ich die Eindrücke, die ich im Präpariersaal gewonnen habe, nicht mit der Straße, über die ich spaziere oder mit den Gesprächen der Menschen, die ich in der U‑Bahn höre, in eine Verbindung bringen kann. Ich habe das Gefühl, dass der Saal frei schwebt, also ganz für sich ist, isoliert. Ich reise zwischen zwei Welten, von da nach dort und wieder zurück, und das geht gut so hin und her. Ich wundere mich, dass ich bisher noch nie vom Präpariersaal geträumt habe, ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, geträumt zu haben. Ich glaube, ich bin in irgendeiner Weise geschützt. Ich kann nicht genau sagen, was mich schützt, vielleicht ist es die Freude an der Arbeit, die Dichte der Aufgaben, die mir gestellt sind. Ja, es ist viel zu tun. Leider kann ich nicht wirklich erzählen, was ich erlebe, ich mein Zuhause meinen Eltern oder meinen Freunden. Diese eine Geschichte zum Beispiel, wie ich an einem Donnerstag in den Präpariersaal trete und sehe, dass etwas grundsätzlich anders geworden ist. Ich war natürlich nicht unvorbereitet gewesen, denn in der Präparieranleitung wurde verzeichnet, dass die Leichen auf dem Tisch von den Präparatoren an einem Mittwochnachmittag zerlegt werden. Und so war es gekommen. Auf den Tischen lagen nur noch Arme und Beine und die Hälften je eines Kopfes. Seltsam, sage ich Ihnen, sehr seltsam! Aber natürlich sinnvoll. Von diesem Moment an ist es möglich, einen Arm in die Hand zu nehmen und von allen Seiten her zu betrachten, oder ein Bein. Ich musste mich etwas überwinden, das natürlich, aber dann habe ich einen der beiden Arme auf dem Tisch angehoben, bin mit ihm durch den Saal gelaufen und habe ihn unter fließendem Wasser gewaschen. Als ich auf dem Weg zurück an den Tisch war, kam mir eine Kommilitonin entgegen, auch sie trug einen Arm vor sich her. Der Arm war sehr groß, richtig schwer, eine kleine Frau und ein großer Männerarm. Wir lächelten uns an, ich glaube, weil wir beide in unseren Augen seltsam ausgesehen haben könnten. Zurück an den Tisch gekommen, habe ich das Armpräparat untersucht, Muskeln, wo sie ansetzen, und Sehnen. Ich erinnere mich, ich habe etwas unternommen, das ich nur deshalb tun konnte, weil der Arm der Körperspenderin ganz für sich gewesen war. Ich habe nämlich an einer Sehne des Unterarmes gezupft und beobachtet, wie sich an der Hand in nächster Nähe ein Finger bewegte. Einmal, vielleicht zwei oder drei Tage später, beobachtete ich, wie Kommilitonen an ihren Tischen, bevor sie ihr Präparat mit Tüchern bedeckten, Arme und Beine und die Hälften der Gesichter, so auf dem Tisch anordneten, dass sie wieder an einen vollständigen Körper erinnerten. Das hat mich beruhigt. - stop

lufteis

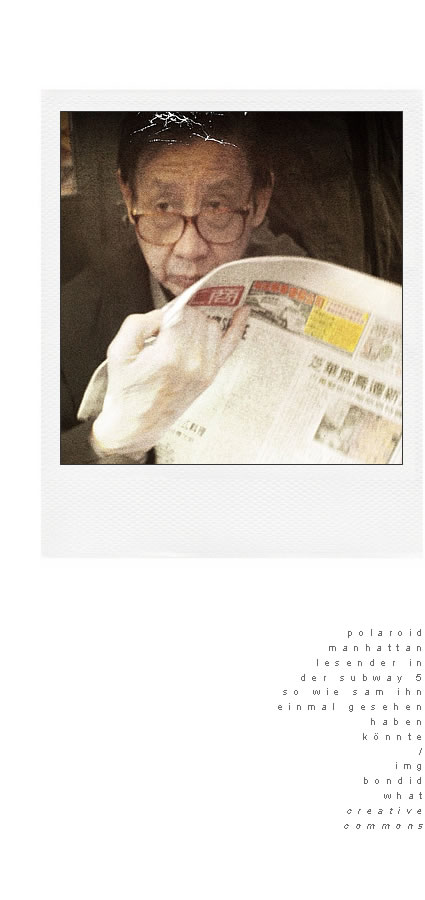

ulysses : 0.22 — Ob es geheimdienstlichen Analysemaschinen möglich ist, zwischen fiktionalen Texten und nicht fiktionalen Texten zu unterscheiden? — Weiterhin Wärme in den Zimmern. Kaum Fliegen, vielleicht weil es draußen schön kühl ist. Gewitterduft, würzig nach Moos und Fröschen. Ich erinnere mich in diesem Moment vor einigen Jahren einen besonderen Kühlschrank in Empfang genommen zu haben, einen Behälter von enormer Größe. Ich wiederhole, dass dieser Kühlschrank, in welchem ich plane im Sommer wie auch im Winter kostbare Eisbücher zu studieren, eigentlich ein Zimmer für sich darstellt, ein gekühltes Zimmer, das wiederum in einem hölzernen Zimmer sitzt, das sich selbst in einem größeren Stadthaus befindet. Nicht dass ich in der Lage wäre, in meinem Kühlschrankzimmer auf und ab zu gehen, aber es ist groß genug, um einen Stuhl in ihm unterzubringen und eine Lampe und ein kleines Regal, in dem ich je zwei oder drei meiner Eisbücher ausstellen werde. Dort, in nächster Nähe zu Stuhl und Regal, habe ich einen weiteren kleineren, äußerst kalten, einen sehr gut isolierten Kühlschrank aufgestellt, einen Kühlschrank im Kühlschrank sozusagen, der von einem Notstromaggregat mit Energie versorgt werden könnte, damit ich in den Momenten eines Stromausfalles ausreichend Zeit haben würde, jedes einzelne meiner Eisbücher in Sicherheit zu bringen. Es ist nämlich eine unerträgliche Vorstellung, jene Vorstellung warmer Luft, wie sie meine Bücher berührt, wie sie nach und nach vor meinen Augen zu schmelzen beginnen, all die zarten Seiten von Eis, ihre Zeichen, ihre Geschichten. Seit ich denken kann, wollte ich Eisbücher besitzen, Eisbücher lesen, schimmernde, kühle, uralte Bücher, die knistern, sobald sie aus ihrem Schneeschuber gleiten. Wie man sie für Sekunden liebevoll betrachtet, ihre polare Dichte bewundert, wie man sie dreht und wendet, wie man einen scheuen Blick auf die Texturen ihrer Gaszeichen wirft. Bald sitzt man in einer U‑Bahn, den leise summenden Eisbuchreisekoffer auf dem Schoß, man sieht sich um, man bemerkt die begeisterten Blicke der Fahrgäste, wie sie flüstern: Seht, dort ist einer, der ein Eisbuch besitzt! Schaut, dieser glückliche Mensch, gleich wird er lesen in seinem Buch. Was dort wohl hineingeschrieben sein mag? Man sollte sich fürchten, man wird seinen Eisbuchreisekoffer vielleicht etwas fester umarmen und man wird mit einem wilden, mit einem entschlossenen Blick, ein gieriges Auge, nach dem anderen gegen den Boden zwingen, solange man nicht angekommen ist in den frostigen Zimmern und Hallen der Eismagazine, wo man sich auf Eisstühlen vor Eistische setzen kann. Hier endlich ist Zeit, unter dem Pelz wird nicht gefroren, hier sitzt man mit weiteren Eisbuchbesitzern vertraut. Man erzählt sich die neuesten arktischen Tiefseeeisgeschichten, auch jene verlorenen Geschichten, die aus purer Unachtsamkeit im Laufe eines Tages, einer Woche zu Wasser geworden sind: Haben sie schon gehört? Nein! Haben sie nicht? Und doch ist keine Zeit für alle diese Dinge. Es ist immer die erste Seite, die zu öffnen, man fürchtet, sie könnte zerbrechen. Aber dann kommt man schnell voran. Man liest von unerhörten Gestalten, und könnte doch niemals sagen, von wem nur diese feine Lufteisschrift erfunden worden ist. — stop

mikrogramme

delta : 5.25 — Seit Tagen denke ich an Robert Walser, an seine Schrift, an seine herausragende Begabung, kleinste Zeichen zu notieren auf jede denkbare Art von Papier. Der private Raum eines zierlichen Notizbuches, das als Institution wieder bedeutend zu werden scheint, könnte für Menschen wie ihn erfunden worden sein. Nehmen wir einmal an, Robert Walser und ich würden je ein Notizbuch von 4 cm Höhe und 4 cm Breite erhalten, 100 Blättchen Papier, das heißt, 200 Flächen zur freien Beschriftung, ein Notizbuch, das im Notfall verschluckt werden könnte, dieses eine Notizbuch also, nur dieses eine, um darin zehn Jahre zu arbeiten, ich wäre bereits nach ein oder zwei Tagen zu Ende gekommen, so voluminös meine Schrift im Vergleich zu Robert Walsers Schrift. Ich müsste von vorn beginnen, radieren, dann wieder schreiben. Mit der vergehenden Zeit würden die Seiten meines Buches dünner und dünner werden, transparent vielleicht, feinste Löcher entstehen, erste Zeichen, dass mein Notizbuch bald verschwunden sein wird. – Samstag. Früher Morgen. Leichter Regen. — stop

liliput

romeo : 10.12 — Von äußerst heimlicher Art und Weise, Gedanken zu notieren, berichtet Patricia Highsmith in ihrer Erzählung Der Mann, der seine Bücher im Kopf schrieb. Wenn ich nicht irre, so ruht der Mann, von dem in der Geschichte die Rede ist, stundenlang in einem Liegestuhl, indessen er lautlos an seinen Romanen arbeitet. Ein gleichermaßen Wörter eroberndes wie Wörter sicherndes Verhalten. Es ist schwierig für mich, in ähnlicher Weise vorzugehen, nahezu unmöglich, ich habe es versucht, ich komme je nur wenige Sätze weit. Nicht, weil ich vergessen würde, was ich bereits erzählte, nein, ich vergesse das Erzählen selbst, ich beginne zu konstruieren, die Sätze geben sich nicht die Hand wie üblich, jeder neue Satz scheint leblos zu sein, erstarrt, vertraut, erledigt. Wenn ich nun doch so heimlich wie möglich zu schreiben versuche, schreibe ich in ein Notizbuch, schreibe, sagen wir, einhundert Seiten weit, bis das Notizbuch mit Zeichen gefüllt ist. Was aber ist nun zu tun mit diesem Buch, das niemand lesen darf, nur ich allein, weil es ein privates Buch sein soll, weil das mein Wunsch, mein Wille ist, dass nur ich dieses Buch lesen werde, solange ich nicht entscheide, dass das Buch ein öffentliches Buch werden könnte. Ich müsste das Buch verstecken, was nicht wirklich möglich ist, oder ich müsste das Buch codieren, also ein zweites Buch verfassen, in dem das erste Buch enthalten ist, allerdings verfremdet durch eine Methode, durch einen Schlüssel (Liliput), zu Aufbewahrung in meinem Kopf. Sobald nun das erste Buch in ein zweites Buch versetzt wurde, würde es möglich sein, das erste Buch verschwinden zu lassen, mittels eines Feuers beispielsweise. Man stelle sich einmal vor, ich würde meinen Schlüssel zur Methode der Entzifferung des zweiten Buches vergessen. Beide Bücher verloren, wäre ich gezwungen, das ist verrückt, mein verschlüsseltes Buch einer Behörde zu offerieren, die über ausreichende Rechenleistung verfügt, um meinen Text zu Lebzeiten noch dechiffrieren zu können. — stop

ein zeppelinkäfer

echo : 2.54 — Wann war es, dass ich zum ersten Mal bemerkte, wie meine Briefe kleiner und kleiner wurden? Wesen von wirklichem Papier, Bögen in Umschlägen, mit einem Postwertzeichen, das zuletzt die Anschriftenseite meines Schreibens vollständig bedeckte. Im Postamt werde ich seither ernst genommen. Vor einigen Wochen kaufte ich sinnvollerweise ein handliches Mikroskop und einen Satz Bleistifte von äußerster Härte. Ich spitzte das Schreibwerkzeug eine Viertelstunde lang, dann legte ich einen Bogen Papier in das Licht einer Linse mittlerer Stärke. Ich näherte mich mit bebenden Fingern. Man sollte mich in diesem Moment gesehen haben. Bei jedem Wort, das ich auf das kleine Blatt notierte, hielt ich die Luft an. Tatsächlich habe ich in meinen Leben noch nie zuvor in einer derart sorgfältigen Weise geschrieben. Ich brauchte drei Stunden Zeit, um das Papier, das nicht größer gewesen war als eine Briefmarke von 1,5 cm Kantenlänge, vollständig zu beschriften. Ich schrieb folgende Zeilen an einen Freund: Lieber Stanislaw, Du wirst es nicht glauben, nach 1 Uhr heute Nacht schwebte ein Zeppelinkäfer einer nicht sichtbaren, schnurgeraden Linie über den hölzernen Fußboden meines Arbeitszimmers entlang, wurde in der Mitte des Zimmers von einer Luftströmung erfasst, etwas angehoben, dann wieder zurückgeworfen, ohne allerdings mit dem Boden in Berührung zu kommen. – Ein merkwürdiger Auftritt. – Und dieser großartige Ballon von opakem Weiß! Ein Licht, das kaum noch merklich flackerte, als ob eine offene Flamme in ihm brennen würde. Ich habe mich zunächst gefürchtet, dann aber vorsichtig auf Knien genähert, um den Käfer von allen Seiten her auf das Genaueste zu betrachten. – Folgendes ist nun zu sagen. Sobald man einen Zeppelinkäfer von unten her besichtigt, wird man sofort erkennen, dass es sich bei einem Wesen dieser Gattung eigentlich um eine filigrane, flügellose Käfergestalt handelt, um eine zerbrechliche Persönlichkeit geradezu, nicht größer als ein Streichholzkopf, aber schlanker, mit sechs recht langen Ruderbeinen, gestreift, schwarz und weiß gestreift in der Art der Zebrapferde. Fünf Augen in graublauer Farbe, davon drei auf dem Bauch, also gegen den Erdboden gerichtet. Als ich bis auf eine Nasenlänge Entfernung an den Käfer herangekommen war, habe ich einen leichten Duft von Schwefel wahrgenommen, auch, dass der Käfer flüchtet, sobald man ihn mit einem Finger berühren möchte. Ein Wesen ohne Laut. Dein Louis, herzlichst. — Es war eine wirklich harte Arbeit, all diese Zeichen zu notieren. Dann faltete ich das Blatt Papier einmal kreuz und quer. Ich arbeite mit zwei Pinzetten wiederum unter starkem Licht, steckte den Brief in ein Couvert, dessen Herstellung noch mühevoller gewesen war als das Schreiben des Briefes selbst, und machte mich auf den Weg in das nächste Postamt. Dort wurde ich unverzüglich an den Schalter für besondere Briefformate weitergeleitet, wo mein Brief, den ich mit einer Pinzette auf den Tresen befördert hatte, von einer weiteren Pinzette entgegengenommen wurde. Ich war sehr glücklich. Ich beobachtete, wie der Beamte eine Briefmarke von der Größe eines Reiskorns behutsam auf meinen Brief legte und mittels eines Stempels, der vor meinen bloßen Augen kaum noch sichtbar gewesen war, entwertete. Dann ging mein Brief auf Reisen. Er flog sehr weit durch die Luft, und ich habe ihn für kurze Zeit vergessen. Nun aber, vor wenigen Stunden, wurde mir von einem Sonderboten der Post ein Brief von derart leichter Gestalt übergeben, dass ich zunächst die Anweisung erhielt, alle Fenster meiner Wohnung zu schließen. Dieser Brief, eine Depesche meines Freundes, ruht vor mir auf dem Tisch. Es ist ein kleines Kunstwerk. Auf seiner Briefmarke sollen sich zwei Paradiesvögel befinden, die ihre Schnäbel kreuzen. Ich werde das gleich überprüfen. — Es ist Freitag! Guten Morgen! — stop / fürs mariechen

![]()

capote

nordpol : 1.22 — Gegen sechs Uhr rief ich bei Lions Writers Support Services an. Guten Abend, sagte ich, ich benötige dringend einen Capote zum Spazieren am kommenden Samstag. Haben Sie vielleicht einen für mich frei, den Sie mir leihen könnten von 3 Uhr am Nachmittag bis in die Nacht irgendwann? Das Fräulein am anderen Ende der Leitung antwortete: Einen Capote? Bitte warten Sie einen Moment. Also wartete ich. Ich wartete ungefähr fünf Minuten, hörte, wie sie mit irgendwelchen Leuten diskutierte. Ich glaube, sie bedeckte, während sie sprach, mit einer Hand die Mikrofonmuschel ihres Telefonhörers zu. Nach einigen Minuten kehrte sie zurück: Ja, sagte sie, wir haben einen Capote frei am kommenden Samstag. Wo wollen sie ihn treffen? Ich antwortete, dass ich unbedingt am Strand von Coney Island spazieren müsse, Treibgut sammeln, Sturmzeichen notieren, das Meer betrachten, mit Truman über das Wasser sprechen, über digitale Schreibmaschinen, Funkbücher und alle diese Dinge. Treffpunkt also Brighton Beach Avenue Ecke 3th Street! Wird gemacht, bestätigte das Fräulein, Sie wissen schon, Capotes sind nicht ganz billig? Oh, ja, sagte ich, das will ich gerne glauben. Wie viel, fragte ich, was habe ich zu erwarten? — 150 Dollar die Stunde, antwortete das Fräulein. Sie machte eine kurze Pause, um bald hinzuzusetzen, dass sie etwas weniger berechnen würde, weil jener Capote, der für mich reserviert war, bereits für eine Freitagsparty gebucht worden sei. Er wird nicht ganz frisch am Samstag vor Ihnen erscheinen, sagen wir 120 Dollar, wäre das in Ordnung? — Aber natürlich wäre das in Ordnung, ich jubilierte, ein verkaterter Capote, eventuell leicht betrunken, wundervoll! Ich quittierte 1200 Dollar für zehn Stunden und notierte: Spaziergespräch mit Truman Capote. Samstag, 18. Mai, 15 Uhr. Das war also gestern gewesen. Vor wenigen Minuten wurde mir per Kurier eine Gebrauchsanweisung für Herrn Truman Capote übermittelt. Ein Handbuch. 15 Seiten. — stop

![]()

miranda

![]()

india : 5.45 — Bei leichtem Regen gestern im Park einen älteren Herrn beobachtet. Er arbeitete an einem Buch, das ich zunächst nicht bemerkte, weil der Herr auf einer Bank saß im Schatten eines Regenschirmes. Als ich neben ihm Platz genommen hatte, konnte ich erkennen, wie der Mann tatsächlich Zeichen in einem Buch notierte, das nicht größer gewesen war als eine Streichholzschachtel. Neben ihm lag ein weiteres Buch, Philip Roths Roman Everyman. Der Mann schien das eine Buch handschriftlich in das andere Buch zu übertragen. Er notierte mit einem Bleistift, den er nach jedem geschriebenen Zeichen spitzte. Rotkehlchen hüpften zu seinen Füßen herum, pickten das leichte, hauchdünne Holz, das aus der Spitzmaschine fiel, vom Boden und trugen es fort ins nahe Unterholz. Ein Vergrößerungsglas, eine Lupe, klemmte im linken Auge des Herrn, deshalb vermutlich machte er den Eindruck, Schmerzen zu haben. Manchmal biss er sich auf die Zunge. Wenn ich mich nicht irre, dann hatte der Mann bereits etwa 100 Seiten des Romanes transferiert. Ich sah ihm bald eine Stunde zu, ohne ein Wort mit ihm zu wechseln. Friedlichste Stimmung. Auf dem See draußen hüpften Karpfen aus dem Wasser, schwere Körper. Ein paar Ameisen trieben auf einem Blatt an uns vorbei. Ich hätte mich gerne unterhalten, weil mir in den vergangenen Tagen unheimlich zumute gewesen ist, während ich Fernsehbilder aus der Stadt Boston beobachtete. Der alte, schreibende Mann aber war so vertieft in seine Arbeit, dass er meine Gegenwart schnell vergessen zu haben schien. Ich stellte mir vor, dass er in dieser Arbeit gefangen oder geborgen, vielleicht überhaupt nicht wahrgenommen hatte, was in Boston geschehen war. Vielleicht wusste er nicht einmal vom Krieg in Syrien oder von der Entdeckung des Higgs-Teilchens. Als es dunkel wurde, setzte sich der alte Mann eine Stirnlampe auf den Kopf. Für einen Moment leuchtete er mir ins Gesicht, um sofort in seiner Arbeit fortzufahren. — stop